刀作りにおける職人の技

日本のモノづくりを語る本シリーズの今回の記事では、IRCAに登録するAssociate Auditor であり国際プロジェクト品質リーダーのラソール・エイヴァジ (Rasoul Aivazi) 氏が、モノづくりやカイゼンが刀の技術にどのように適用されているかを、本シリーズの第7回で概説された内容に沿って探求し続けます。

刀鍛造の職人技では、一回折り返すたびに鋼が精錬され、その折り返しごとに (図1および図2参照) 層が指数関数的に増えていきます。その結果、刀身の芯 (心鉄 しんがね) や外殻材 (皮鉄 かわがね) の素材には、刀鍛冶の究極の完成度へのこだわりを象徴する細かな層が施されます。

図1: 玉鋼を加熱して棒状に延ばし、折り返しを始めるために鏨 (たがね) で切り込みを入れます。

図2: 切断した鋼の棒は、その切り込み部分を金床の端に当てて、鎚で叩くことで折り返すことができます。

折り返しは、鋼の層を重ね、加熱し、槌で叩くことで不純物や素材の偏りを取り除き均質にする作業です(図3および図4参照)。

図3: 切断された鋼棒は完全に折り返されています。

図4: それぞれの折り返しの後、鋼は鍛錬や次の折り返しのために再び加熱されます。

日本の職人気質: 刀鍛冶における文化的品質の概念

刀は、意図的に均一でない特性を持つように作られています。外側の表面は切れ味を高めるために高度に硬化した微細構造を持っています。しかし、刀の内部素材は脆性破断を防ぐのに十分な靭性を持つ必要があります。

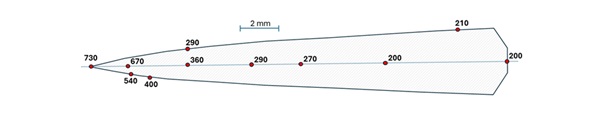

Yaso (八十致雄) が2009年の論文「Study of Microstructures on Cross-section of Japanese Sword 日本刀の断面における微細構造の研究」で述べているように、「断面の刃先部における微細構造は、ラスマルテンサイトを含む微細なマルテンサイトから構成されています。一方で、側部や断面中心部など他の部分では、主に微細なまたは粗いパーライト組織が見られます。」

刀の断面における硬度分布の例として、図5は前述の出版物で八十氏によって得られた元の測定値に基づくおおよその硬度値を示しています。

図5: 日本刀の横断面および中心線に沿ったさまざまな箇所のビッカース硬度 (VH)

刀の刃が長期間にわたって切れ味を保つためには、非常に高い硬度が必要です。この硬度は、日本語でyaki-ire (焼入れ: やきいれ) と呼ばれる工程によって実現されます。焼入れ工程は鋭い刃先にマルテンサイトを形成するうえで重要であり、刀作りにおいて最も重要な工程とされ、卓越した技術と専門知識が要求されます。焼入れが成功すれば素晴らしい刀が生まれますが、失敗すれば刀は価値を失ってしまうこともあります。

刃の部分を比較的柔らかく、わずかにしなやかに保つために、まず刃全体を湿った粘土の層で覆います。一方、硬化させる部分については、鋼にごく薄い被膜だけを残すため粘土を部分的に取り除きます。このことはInami Hakusui (井波白水) 著『Nippon-tô, the Japanese sword』に詳述されています。

一般的に、焼き入れのあとに焼戻し (やきもどし) として知られる工程が行われます。刀鍛冶において、焼戻しは通常200℃未満という低温で行われるのが一般的です(『日本刀の科学 武器としての合理性と機能美に科学で迫る』臺丸谷 政志(だいまるや まさし)著による)。(この本は日本語で書かれています。)

1,000年以上前に日本刀の製作が始まった当初は、顕微鏡もなく、微細構造も科学的に調べられていたわけではありません。しかし、刀鍛冶たちはすでにこれらの複雑な複合微細構造を実現する技術を習得していました。熟練した職人たちは、加熱された材料の色を観察することによって、焼入れ工程を開始する最適な最高温度を見極めることができたようで、その結果、刀の刃先に比較的高い硬度を得ることができました。

私たちは、こうした成果を“モノづくり”や“カイゼン”の理念と結び付けて捉えることができます。

日本の職人の手にかかれば、鋼は表情豊かで生き生きとした素材となります。刀身の形状や焼き入れ模様と同様に、鋼の精緻な外観である 刃文 (はもん) は、刀匠の芸術的な技量によって制御され、さまざまな刀工や歴史的な時代と関連付けられてきました。刃文は、日本刀の刃の縁に沿って現れる独特は波状の模様で、焼き入れによる差し熱処理の違いによって生み出されるものであり、視覚的に際立つ刀の特徴です。

刀の折り返し回数や層の数は、刀鍛冶の技術や求める刃の特性によって異なります。折り返し工程では、伝統的な刀鍛冶の折り返し回数8回から16回に基づき、256層から65,536層までさまざまな層数を得ることができます。

折り返しの工程は、刀の刃の強度と柔軟性を高める上で決定的な役割を果たします。不純物を取り除き、炭素をより均一に分布させることで、折り重ねられた層が構造の一体性を高め、破損への耐性の向上に寄与します。折り曲げと槌打ちを繰り返すことで粒子構造が洗練され、炭化物がより細かく分布が均一になり、刀の全体的な性能と切断能力が向上します。

刀鍛冶に見られる継続的な改善、規律、そして職人技の原則は、日本の産業を世界的な品質リーダーへと導いた価値観と同じものです。

本シリーズ第9回では、カイゼンやモノづくりについてさらに掘り下げ、これらの時を超えた哲学が現代のビジネスや製造業にどのような影響を与え続けているかを詳しく探ります。