継続的改善への道

CQIのAudit、Deming、Digital Transformation Special Interest Group (SIG) のメンバ-であり、日本のCQI監査及びデミングSIG小委員会の委員長でもあるラソール・エイヴァジ (Rasoul Aivazi) 氏は、カイゼン、刀作り、そしてデミングによる品質の教えの融合に注目しています。

カイゼン (改善) とは、進歩のための継続的な改善や漸進的な変化の実践を指します。これは、すべての従業員が改善に努め、イノベーションと効率性を推進するという、日本の文化とビジネス哲学の基本的な概念です。そして、ビジネスプロセス、自己啓発、問題解決などによく応用されます。

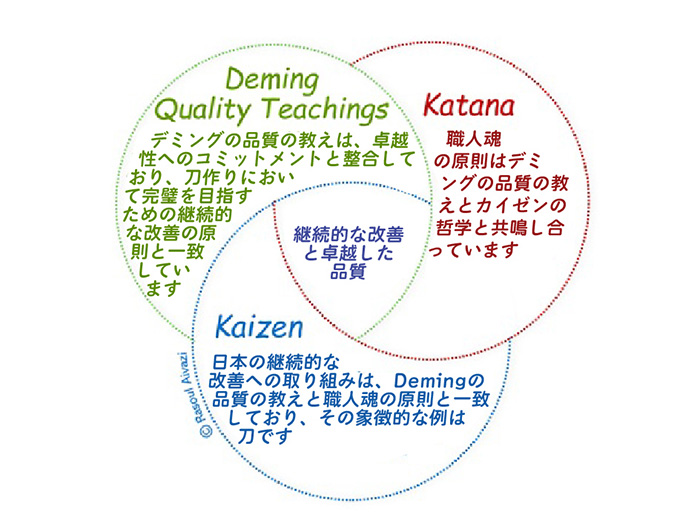

カイゼンは、個人や組織がよりよい方法を模索し、無駄を排除し、効率を高めることを奨励します。それは、刀作りにおける品質へのこだわりと密接に関連しており、折り返す一折り一折りや、ハンマーでの一打ち一打ちが、最終製品の品質と性能を向上させる一歩となっています (本シリーズのパート7およびパート8を参照_シリーズ全体はこちらから)。

刀鍛冶は、刀身の品質、耐久性、切れ味を向上させるために、絶えずその方法を改良し続けています。刀作りにおける卓越性の追求は、カイゼンの原則と調和しており、どちらも絶え間ない改善への取り組みと卓越性の達成に対する揺るぎない姿勢を共有しています。

デミングの品質の教え: パラダイムシフト

W・エドワーズ・デミング博士の品質マネジメントの教えは、第二次世界大戦後の日本の復興に重要な役割を果たしました。デミング博士の統計的品質管理手法やデミング・サイクル (Plan, Do, Study, Act = PDSA およびPlan. Do, Check, Act = PDCA) は、製造業における品質マネジメントの重要性を力説しました。これらの原則は日本の文化的価値観やカイゼンの哲学と深く共鳴し、日本の産業が高い効率と信頼性を達成するのに寄与しました。

デミングの品質マネジメントに関する教えでは、統計分析、プロセス改善、および顧客満足の重要性も強調されていました。日本人はデミングの原則を積極的に受け入れ、その製造システムや組織文化、目的の一貫性、サプライヤーから顧客までの密接なつながりに対する深い意味を認識しました。

デミングの教えは刀鍛冶の原則およびカイゼンの哲学と深く響き合いました。デミングの品質の教えの中核となる信条、すなわち14のポイント (原則) や深遠なる知識の体系は、日本の継続的改善や卓越性の追求への取り組みと一致していました。

相乗効果

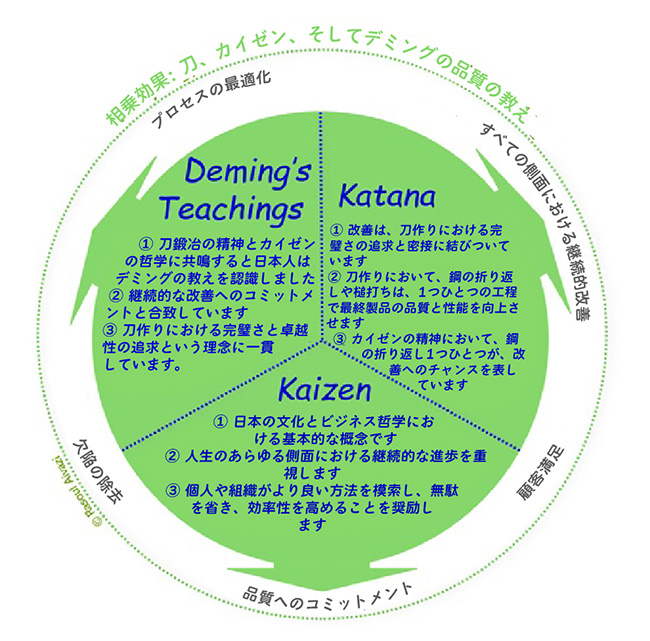

刀鍛冶の技、カイゼン、そしてデミングの品質の教えの融合は、変容を促すこれらの力が相互に関連していることを示しています。これらには共通点があります。卓越性を追求し、継続的に成長し続ける意欲です。

この相乗効果は日本の日常生活や技術革新のさまざまな側面に影響を与え、日本の技術は品質とイノベーションの代名詞となっています。

図1: 刀、カイゼン、そして日本におけるデミングの品質の教えは、継続的改善と卓越した品質の点で重なり合っています。

刀、カイゼン、そしてデミングの品質の教えの関連性は、単なる職人技や日本文化の領域を超えています。これはリーダーシップの原則、総合的品質管理 (TQM) の実践、および世界中の製造システムに大きな影響を与えました。リーダーシップの実践は、刀、カイゼン、そしてデミングの哲学に深く影響されています。

卓越性の追求と継続的な改善に根ざしたTQMの原則は、カイゼンの哲学とデミングの哲学によって形作られてきました。TQMは、組織の業務のあらゆる側面に品質を組み込むことで顧客満足を高めることを目指します。TQMの基盤となる顧客重視、プロセスの改善、従業員の関与という原則は、刀の職人技における卓越性の追求やカイゼンの哲学と一致しています。

世界中の組織が、刀に象徴される完璧さの不断の追求と日本の品質マネジメントのアプローチに触発されて、TQMの実践を採用してきました。

まとめ

刀鍛冶の技術に刻まれた完璧を追求する使命は、カイゼンや継続的改善、顧客重視、そしてプロセスの卓越性というデミングの教えと一致しています。この融合は日本の文化を形成し、業界の慣行に革命をもたらし、世界中の組織に影響を与えてきました。

他の観点から見ると、現代の日本において刀は、規律、忠誠心、勇気といった武士の精神、名誉、理想を象徴するものであり、重要な文化的、象徴的な価値を持っています。その芸術性と美しさは世界中の人々を魅了し、優美なデザインと独特の刃文は愛好家の想像力を掻き立てます。刀はその歴史的意義と芸術的価値によって今もなお崇拝されており、その影響は物理的な存在を超えて広がり、遺産としての刀は生き続けています。

隠された品質を探る パート1からパート8までは以下からどうぞ

パート1 - 品質文化と文化としての品質

パート2 - 品質文化と文化としての品質

パート3 - 品質文化の触媒

パート4 - 品質文化の触媒

パート5 - 文化に基づくクオリティと諸刃の剣

パート6 - 諸刃の剣を再度検討する

パート7 - 刀、改善、そして日本におけるデミングの品質の教え

パート8 - 刀作りにおける職人の技